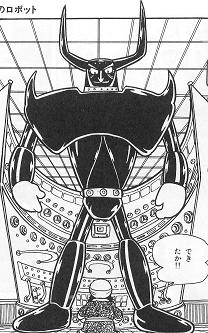

最強になれなかったが故に人々の記憶に残った地上“準”最強のロボット!!

最強になれなかったが故に人々の記憶に残った地上“準”最強のロボット!!プルートゥは、かつてアラブの国王にして世界一の大富豪だったチョッチ・チョッチ・アババ三世が謎の科学者アブーラ博士によって“ロボットの王者”を目指して造らせたロボットだ。アトムの十万馬力をはるかに上回る百万馬力のスーパーボディを持ち、両手で竜巻を起して飛翔し、バリアーを張り、電磁角で敵を完膚なきまでに破壊する。そしてもし他のロボットに敗れるような事があれば自爆して相手をも道連れにするのだ。その名は“冥府の王”をとっているが、あるいはアトムの名を対にしての“プルトニウム”から来ているのかもしれない。 いずれにせよプルートゥは自分の親であるサルタンの命令でロボットの王となるべく世界中に名の知れた7人のロボットを次から次へと破壊して行く。その物語は「アトムのエピソードの中でも一番人気があった」と手塚先生自身が語り、プルートゥと他のロボットの戦いに読者は熱狂し、自身もTVアニメが評判を呼んで仕事が一番楽しかったと述べている。にも関わらず、読者が最も楽しみとしていた“ロボット・バトル”に、手塚先生自身は常に冷めたメッセージを送りつづける。「そんな事で優れたロボット(人間)は決められはしない」…と。現代の僕らが「地上最大のロボット」を読み解く上で、これは外して考える事のできないファクターである。だが、時代の流れは少しずつ、手塚先生の創造する物語と乖離を見せ始め「アトム」自体も「地上最大のロボット」を期にして、次作品の「ロボイド」「青騎士」「ゾロモンの宝石」など、それまでは(科学的な)事件解決主体の物語であったのが、ほんの少しながらロボット・バトル主体の物語にシフトし始めている。それは“反響がよく仕事が楽しかった”手塚先生自身も気がついていない中での変化だったと思われるが、とにかく時代は着実にアトムの時代から変化を見せ初めていたと言える。  事件はプルートゥがスイスの“山案内用ロボット”モンブランを一方的に攻撃し破壊したところから幕を開ける。この時「十万馬力のモンブランとはお前のことか?」と尋ねるプルートゥに対してモンブランは「そうですが、十万馬力じゃなくて十三万五千馬力でさあ」と答える。この時点で十万馬力であるアトムの能力を超越した戦いが始まった事が読者に告げられているワケだが、しかし、考えてもみて欲しい。たとえば人間の世界でスイスの山岳案内人にモンブランという男がいたとしよう。彼が山岳で起こる様々な災害に対して超人的はたらきを見せ、災害や遭難から多くの人々を救出してきたとしたら、世界中は彼を偉大な人間と褒め称え賞賛を惜しまないだろう。多分、モンブランというのはそういうロボットだったと思われる。しかし、そこへ謎の決闘者…たとえばアキラという奴が現れて…

事件はプルートゥがスイスの“山案内用ロボット”モンブランを一方的に攻撃し破壊したところから幕を開ける。この時「十万馬力のモンブランとはお前のことか?」と尋ねるプルートゥに対してモンブランは「そうですが、十万馬力じゃなくて十三万五千馬力でさあ」と答える。この時点で十万馬力であるアトムの能力を超越した戦いが始まった事が読者に告げられているワケだが、しかし、考えてもみて欲しい。たとえば人間の世界でスイスの山岳案内人にモンブランという男がいたとしよう。彼が山岳で起こる様々な災害に対して超人的はたらきを見せ、災害や遭難から多くの人々を救出してきたとしたら、世界中は彼を偉大な人間と褒め称え賞賛を惜しまないだろう。多分、モンブランというのはそういうロボットだったと思われる。しかし、そこへ謎の決闘者…たとえばアキラという奴が現れて…アキラ 「スイス一の男、モンブランとはお前か、オレは八極拳士のアキラ!お前に決闘を申し込む!えい!もうここうはざん!どーだ!オレの方が強い!10年早いんだよ!」 …とやったりしたらどう思うだろう。…変でしょ?(笑)何が言いたいのかさっぱりでしょ?(笑)しかし、それをプルートゥはやり、モンブランは「うわっ!何を乱暴するんです」とか言っている間に反撃する間もなく壊されている。しかし、読者はその行為に、ある種の必然性を見出していた。だからこの闘いに熱狂した。「誰が一番強いんだろう…?」読者この好奇心を充たすかのように、プルートゥは、スイスのモンブランを破壊し、スコットランドのノース2号を破壊し、トルコのブランドーを破壊し、ドイツのゲジヒトを破壊し、ギリシアのヘラクレスを破壊し、オーストラリアのエプシロンを破壊し、そして自分を倒すためだけに造られた二百万馬力の“心のない”ロボット・ボラーの前に無残に散って行く。ボラーを巻き添えにして。結局、彼が目指した地上最強の名はどのロボットにも与えられる事はなかったのである。

唯一の救いは、プルートゥを造ったサルタンが歪んだ栄光とはいえ、彼の思いが本当にプルートゥに託されていて、プルートゥが破壊されたとき心底悲しみの心を露にしてくれた事かも知れない。だが同時に他のロボットたちが壊されたとき悲しむ人間たちがいた事も忘れられない。そしてこの事件を生んだサルタンとその召使いのアブーラ博士が裁かれる事は遂になく物語は閉じられる。 「鉄腕アトム」は“強さ”が主体の物語ではない。故にこの物語の前にも後にも、あきらかにプルートゥより強いロボットは数多く出現する。その意味でもプルートゥを地上最強のロボットとして上げてやることはできないかもしれない。しかし、プルートゥが今でも多くのアトムファンの心に残るのは、決して強かったからだけではない。人質にとったアトムの妹ウランを気使い、自分を助けたアトムに借りを返して一度逃がし、天馬博士の改造を受けて暴走し深海に沈んだアトムを身の危険を顧みずに救ったその姿に心打たれるからである。 2003/08/24

|